【注意事項】

本レポートは2022年5月5日時点の公開情報から作成したものです。アップデートにより、最新の情報とは異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

Speed Starは競馬場経営にトークノミクスを導入した競走馬の育成ゲームです。

馬主、プレイヤー、オーナー、ギャンブラーの4つの立場で、トークンを稼ぐことができます。

ゲームの設計やホワイトペーパーの作り込みの濃度から、前評判や期待値の高いプロジェクトでしたが、新規のユーザー獲得がうまくいかないまま、トークン価格が上場日から急落しています。

前評判の高いゲームであったにもかかわらず、現時点で流行っていないのは、Web3ゲームの肝である「トークノミクス設計」と「マーケティング施策」が弱かったことが大きな原因です。

特に、トークンの消費設計が全て実装されてない状態で、ブリード機能をリリースしてしまったのが最大の要因だと考えられます。

開発者視点での学びPOINT

・十分な消費設計が実装されていない中で、ブリードなどの供給量を増やす機能をリリースしてはいけない

・ユーザーに高収益をもたらす仕組みを実装する場合は、投機家の売り圧を調整するマーケティング戦略が求められる

ユーザー視点での学びPOINT

・マーケティングのための予算を持っているかを見る

・ホワイトペーパーはあくまで設計図にすぎず、実際にどこまで開発されてるのか?が大事

ユーザー視点での学びPOINT

・マーケティングのための予算を持っているかを見る

・ホワイトペーパーはあくまで設計図にすぎず、実際にどこまで開発されているのか?が大事

この記事の目次

プロジェクト概要

Speed Starは2022年、タイのHELL FACTORYという会社によって開発された、競馬シミュレーションのWeb3ゲームです。

これまでの「Play To Earn」ではなく、「Work To Earn(ゲーム内で働いて稼ぐ)」というコンセプトを導入しており、馬を走らせるだけでなく、馬のブリーディングやトレーナー、レースへのギャンブルなど、様々な稼ぎ方があります。

これまでの競馬系GameFiは、基本的には馬NFTを購入する必要がありましたが、Speed StarはNFTを購入しなくても収益化することが可能な設計になっています。

運営側から見ると、ゲーム内の手数料収入だけでなく、競馬場の広告収入やレースへのギャンブル機能によって外貨を稼ごうとする設計を整えています。

また、トリプルトークンシステムを採用している珍しいゲームでもあり、遊び方によって得られるトークンが異なります。

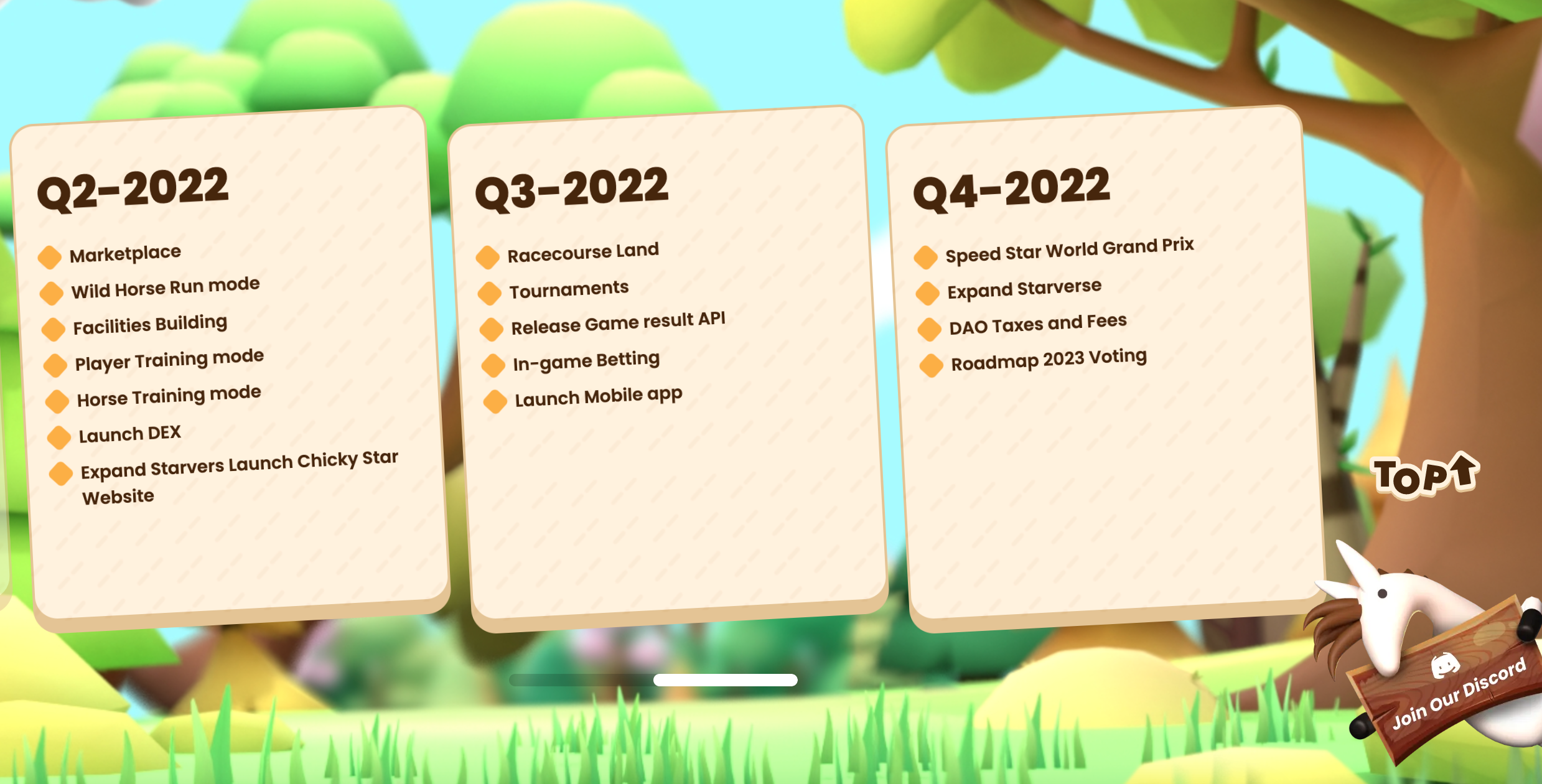

ロードマップ

- ブリード:2022年4月開始

- レース:2022年4月開始

- ワイルドホースラン(探索):2022年6月開始

- トレーニング: 2022年9月開始

- 牧場構築:22.Q2実装予定

- レースコース場:22.Q3実装予定

- ゲーム内ベット:22.Q3実装予定

- トーナメント:22.Q3実装予定

- モバイル版アプリ:22.Q3実装予定

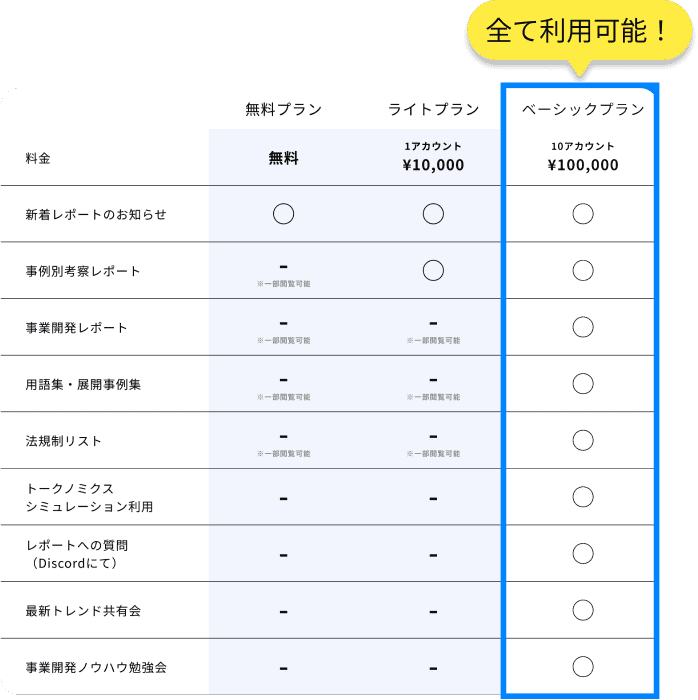

トークン情報

$STAR

- トークン名:STAR

- 発行上限:3千万枚

- 循環サプライ:-

- 時価総額:-

- 価格: $0.26(38円)9/18時点

- 時点

- セール価格: –

- 上場価格: $2.6

- 上場取引所:

- DEX・・・sushiswap

- CEX・・・未上場

- 種類:ガバナンス

- 獲得方法:レース報酬(馬主)

- 使用用途:

- 牧場開発

- 区画購入

- 馬ステーキング上限解放

- トークンシンボル

ユーザーと運営の収益ポイント

プレイヤーが取れる4つのポジション

「Speed Star」には、馬主・オーナー(競馬場・牧場)・プレイヤー・ギャンブラーの4つの立場があります。

それぞれの稼ぎ方は以下の通りです。

・馬主($STAR,$SPEED)

レースでの勝利報酬、馬のブリーディングや売買、ステーキングによる収益を得ます。

・プレイヤー($JOG,$SPEED)

ブリーダー・ジョッキー・トレーナー・セラピストの4種からひとつを選び、馬主の勝利をサポートすることで報酬を得ます。

・オーナー($SPEEDなど)

牧場オーナーは、牧場の人気を集めて、ステーキング報酬を高めて稼ぎます。

競馬場オーナーのレース参加費や、広告費、賭けの手数料などで稼ぎます。

・ギャンブラー($SPEED)

現実の競馬のように、レースの結果に賭けて、配当を得ます。

※プレイヤーは馬主から依頼をうけることで$SPEEDを受け取ります。馬主が、オーナーやプレイヤーを兼任することも可能です。(「賭け」についてはまだ詳細が出ていません)

また、馬主の稼ぎ方は次の3種類あります。

1. 牧場(Ranching)に馬や施設をステーキングして稼ぐ。

2. ブリードで仔馬(Colt)を生み出し、出馬させたり売ったりする。

3. トレーニングで馬を強くし、レースやグランプリによる賞金や探索によって収益を得る。

ブリードの手順

牡馬の場合は、$SPEEDを消費し、シードポーション(ブリードの種)を作成します。

牝馬の場合は、シードポーションを自己所有の牝馬から作成するか購入し、併せて$SPEEDを消費し、仔馬を獲得します。

ワイルドホースラン

$SPEEDを支払い、馬を一定期間ロックし、マテリアルトークンや野生の馬を手入れします。

マテリアルトークンは、施設設計図とともに、牧場に新しい施設を建設するために使用されます。

ブリーダー、ジョッキーなどの職業

プレイヤーはエナジーを消費し、それぞれの職業の仕事を請け負います。

それによって、経験値を得て職業レベル(Mastery Rank)を上げることで、仕事の成功や報酬を上げていきます。

また、稼いだ$JOCトークンを使い、エナジーを回復したりして、さらに報酬獲得効率を上げていきます。

トークノミクス分析

「Speed Star」には、前述の通りトークンが3つ存在し、それぞれの使い道は以下のようになっています。

$STAR

・馬のステーキング数増加

・牧場の区画増加

・ブリード(かなり少量)

$SPEED

・ブリードコスト

・牧場の開発、拡張

・馬主が労働者へ払う給料

・レースで馬に賭ける資金

$JOC

・エナジー回復

・アイテム購入

・プレイヤー能力向上

Work to Earnの概要

「Speed Star」は、スカラーシップを導入する代わりに、「Work to Earn」という形で、Free to Playを実現させる仕組みが設計されています。

馬主(牧場主)として馬や牧場を購入しなくても、4種の職種のいずれかで「働く」ことで、馬主から $SPEED、ゲームから$JOCを得ることができます。

回数をこなし、経験値を得ることでランクが上がり、より高い報酬を提示することが可能です。

一方で馬主(牧場主)からすると、馬の繁殖のためにブリーダーを、レースで勝つためにジョッキーを、馬を育てるためにトレーナーを、馬を回復させるためにセラピストを「雇う」必要があり、このための「費用」がトークン経済の根幹を担っています。

$STARの収益を狙って馬主が馬を強くするための投資をしていくことによって、全ての経済圏が動き出します。

つまり、$STARの価格がどんどん上がっていくことが、経済圏の肝となります。

しかし、$STARは、ユーザに$STAR保有の大きなメリットを提示できているとは言えない状態であり、需要の少なさからも価格が右肩下がりで落ちてきています。