Web3ゲームにおいてはトークノミクス設計が開発時の重要課題となります。

Web3ゲームは、外部経済や内部の需給バランスによって、FTやNFTの価格が変動する要素を内包しているため、価格が乱高下しないようにトークノミクスを設計する必要があるためです。

Web3ゲームはまだ歴史が短く、その歴史も成功と失敗の繰り返しで、「これがトークノミクスの正解!」という型がありません。

ただ、多くのWeb3ゲームが試行錯誤を重ねるなかで、トークノミクスで目指すべき一定の指標は徐々に見えつつあります。

本記事では、トークノミクスの重要性と設計上の基本的な考え方を説明します。

※記事内における基礎的な用語解説

Web3ゲーム

ブロックチェーン技術によりプレイして稼げるゲームの総称。対して、これまでのTVゲームやスマホゲーム全般はWeb2ゲームと呼ばれます。

(類語としてブロックチェーンゲーム・GameFi・NFTゲームという言葉もありますが、本記事ではWeb3ゲームで統一します)。

ユーティリティトークン

NFTのMintや売買、レベルアップのコストなど、ゲーム内でさまざまな用途を持つトークン。

Web2ゲームにおける「ゲーム内コイン」の役割を果たします。

ガバナンストークン

Web3プロジェクトの投票権の機能を持つトークン。実経済での「株式」のような役割を果たします。

Web3プロジェクトの投票機能のほか、ユーティリティトークンのような多様な機能を持たせたものもあります。

この記事の目次

なぜトークノミクスが重要なのか?

Web2ゲームとWeb3ゲームの違い

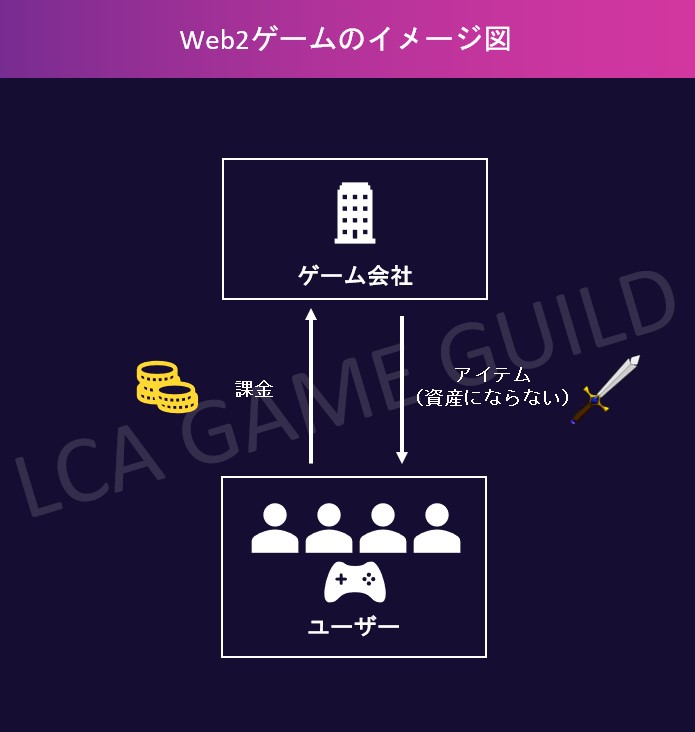

なぜトークノミクスが重要かは、Web2ゲームとWeb3ゲームを比較することで見えてきます。

Web2ゲーム

・ゲームの世界と現実世界は完全に分離。

・ゲーム内経済が現実経済に影響を与えることは(ほとんど)ない。

Web3ゲーム

・ゲームに「資産」という概念が存在。

・トークンやNFTによってゲーム内経済が現実経済とつながる。

これまでのゲームは、コインもアイテムも、全てゲーム内のものでしかありませんでした。

そのため、お金の流れは「ユーザーがアイテム購入のために課金をする」という一方向のみです。

ゲーム会社は売上を立てるために、「いかにゲームアイテムに課金させるか」(TVゲームの場合は「いかにゲーム機やソフトを購入してもらうか」)のみを考えればよかったわけです。

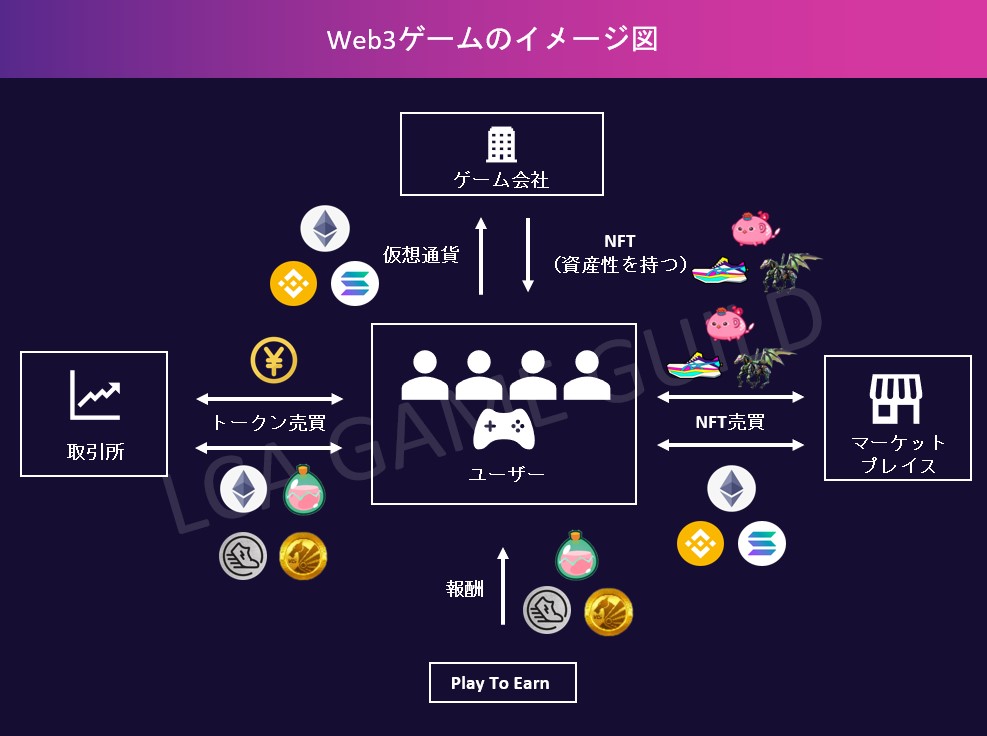

一方、Web3ゲームでは、アイテムやキャラがNFTとして「資産性」を持ちます。

資産である以上相互に売買が可能であり、現実経済と同様、需要と供給によって価格が決定されます。

加えて、トークンも需要と供給によって価格が変動します。

そのため、発行主体たるゲーム開発会社は需要と供給バランスを調整し、その値動きをコントロールする必要が出てきます。

このコントロールをいかに行うか、という課題がWeb3ゲームでは新たに生まれました。

このコントロール方法(供給量や供給タイミングなど)は、仕組みだけ作ってあとは市場の動きに任せる、といったやり方もあれば、開発会社が中央集権的に全てをコントロールする、というやり方もできます。

しかし、Web3の世界は自律分散を基本とし、中央集権であることを嫌います。

そのため、開発会社の介入を極力少なくする形での対応が必要になります。

ここで出てきた概念がトークノミクスです。

トークノミクスの設計が甘いと、Web3ゲームは致命的なダメージを受ける

トークノミクスの設計が甘いと、FTやNFT価格の調整機能がなく、非常にボラティリティが高い、価格変動の激しいゲームになります。

トークン価格が下落したことで損をするユーザーが大量に現れ、ゲームに対する不信感が募り、ユーザーの多くがゲームから離れていってしまいます。

ひとたび経済圏が崩壊し、ユーザーが離れてしまうと、そこからの復活は至難の業です。

実際にトークノミクスが不十分で崩壊したWeb3ゲームとして、「Pegaxy」の事例を見ていきましょう。

PegaxyはPegaと呼ばれる馬のNFTを走らせる対戦レース型のWeb3ゲームです。

馬を「ただ走らせる」だけで大きな利益が得られるとして、2022年1月から2月に大きな話題となりました。

しかし、高収益性を維持するだけのトークノミクスが構築されておらず、2月半ばには早くも、ユーティリティトークンである$VISの価格が下落しました(下図参照)。

(Pegaxy崩壊の理由は、後述するAxie Infinityの崩壊要因と似た部分があります。Axie Infinityの事例へはコチラからジャンプできます)。

Web3ゲームを開発する際、ともすればWeb2ゲームと同じように、グラフィックやゲーム性など、「いかに面白いゲームを作るか」に焦点が行きがちです。

もちろんこれらの要素も大事なのですが、

- より多くの人にゲームを楽しんでもらう

- ゲームを通して開発会社のビジョン・ミッションを達成する

ためにも、トークノミクスはその根幹としてしっかり設計する必要があります。

トークノミクスの重要性まとめ

・Web3ゲームでは、FT/NFTの価格コントロールのためにトークノミクスが必要不可欠

・トークノミクスがしっかりしていることで、多くの人に長く遊んでもらえるゲームになる

・逆にトークノミクスがしっかりしていないゲームは短命に終わる傾向にある

トークノミクス設計で最低実現すべき3つのポイント

では、正解がない中でトークノミクスをどのように設計していけばよいのでしょうか?

具体的な解は、ゲームのコンセプトによって変わりますが、多くのトライアンドエラーから、目指すべき方向性は見えてきました。

結論としましては、以下の3点が現在どのWeb3ゲームにも当てはまる普遍的な観点といえる指標です。

トークノミクス設計で最低限実現すべき3つのポイント

1.ユーティリティトークンの価格安定化

2.ガバナンストークンの価格上昇

3.DAU数の増加に伴う需給バランスのコントロール

なぜこの3指標なのか、これまでのWeb3ゲームの歴史から紐解いていきます。

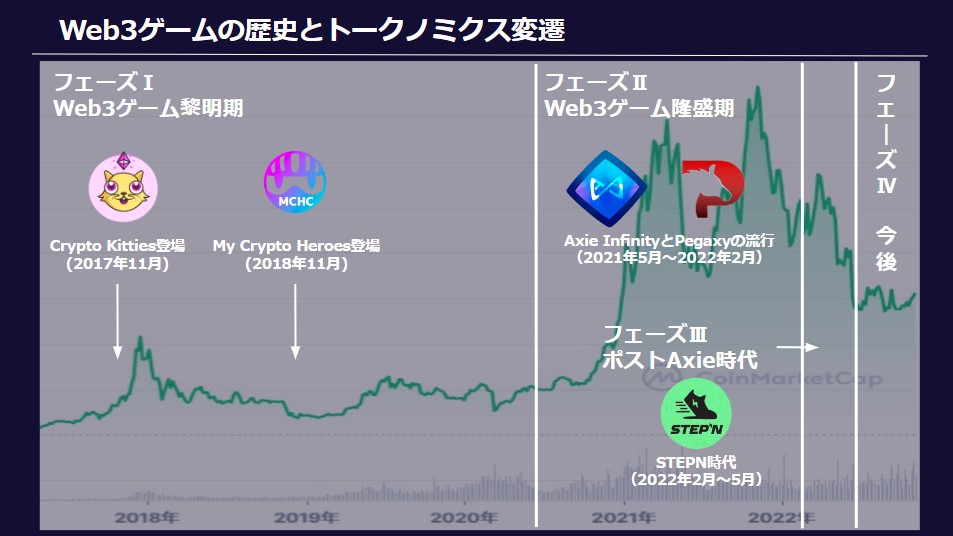

Web3ゲームの歴史に見るトークノミクスの系譜

この章ではWeb3ゲームの歴史と変遷を見ていきます。

この歴史を紐解いていくと、トークノミクスという概念がどのように認識されていったのか、よく分かると思います。

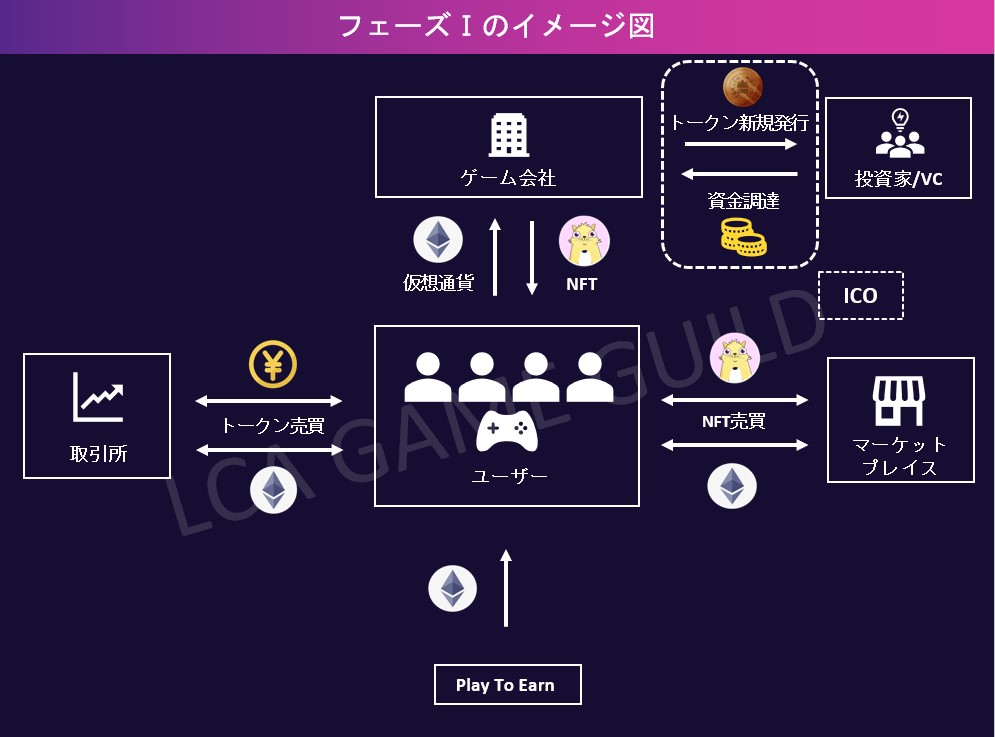

フェーズⅠ Web3ゲーム黎明期 (2017年~2020年)

最初のWeb3ゲームは、2017年11月にリリースされたCryptoKittiesです。

猫のNFTを交配・売買する育成型のシンプルなゲームでしたが、2,000万円もの高値でNFTが売買されたこともあり、注目を集めました。

この時期は、NFTという概念が登場し、デジタル上のデータが資産になる点に注目が集まっており、CryptoKittiesもその1つでした。

また、ICOという概念が登場し、新たな資金調達方法として注目されました。

これは株式の新規上場(IPO)と似た考えで、トークンを投資家に新規発行して資金調達を得るという手段です。

Sorare、JobTribes、My Crypt Heroesなど、Web3ゲームの第一陣がこの時期に続々と登場します。

この時期の焦点は、「NFTがいかに高く売買されるか」に当てられていました。

一方、当時のトークンは新規発行で資金調達をするための手段という側面が強く、今のユーティリティトークンほどの機能を持っていませんでした。

「ゲームでトークンを得て稼ぐ」という概念もまだ弱く、トークノミクスという概念もありませんでした。

フェーズⅡ Web3ゲーム隆盛期(2020年~2022年)

2020年になると、Web3の領域においてガバナンストークンが浸透し始めます。

ガバナンストークンは、株式会社における株のような役割を持ち、プロジェクトの議決権や資金調達の手段などの役割を持ちます。

また、同時期にDEX(分散型取引所)も登場し、Web3ゲームに大きな変革をもたらしました。

DEXとは、中央管理者を持たない仮想通貨取引所のことです。(これに対し、中央管理者がいる仮想通貨取引所をCEXと言います。CoincheckやBinanceなどがCEXです)。

これまでCEXへのトークン上場には、厳しい審査が必要だったため、資金調達の手法としては難易度が高いものでした。

その点、中央管理者を持たないDEXへの上場は比較的容易なため、ゲーム会社をはじめとするWeb3プロジェクトの資金調達方法としてまたたく間に広がりました。

また、DEXでは、トークンとトークンの交換(スワップ)もこれまでより手軽に行えるようになったため、トークンの流動性が飛躍的に上がりました。

こうなると、Web3ゲームは金融的な性格を強く帯びることになります。

- Web3ゲームの基本的な3要素「NFT」「ユーティリティトークン」「ガバナンストークン」をどうゲーム内で設計するか(※)

- 金融的性格が強くなったWeb3ゲームをどうコントロールするか

という観点から、トークノミクスという概念が登場しました。

※ユーティリティトークンとガバナンストークンの機能を1つに集約させたシングルトークンシステムもあります。

スカラーシップによる発明とその欠点

ユーザー側から見ると、Axie Infinityがスカラーシップを導入して2021年に爆発的に流行したことをきっかけに、「Play To Earn」という概念が多くの人に認知されることになりました。

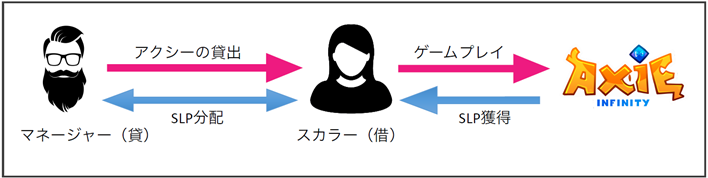

スカラーシップとは、NFTの所有者(オーナー/マネージャー)が非所有者にNFTを貸し出してスカラーにし、スカラーが稼いだトークンをオーナーとスカラーで分配するというシステムです。

オーナー/マネージャーにとっては、プレイすることなく報酬を得られる利点があります。

また、スカラーにとっては、無料でPlay To Earnができるというメリットがあります。

双方にとってWin-Winに思えたスカラーシップですが、これがきっかけでAxie Infinityは一度崩壊することになります。

基本的にスカラーは、経済的に困窮している東南アジア地域のユーザーであったため、稼いだトークンをNFTの購入やゲーム内の再投資に使うことなく、直ぐに売却してしまいます。

つまり、スカラーは必然的に売り圧を強く持った、トークンのインフレを促す存在だったのです。

スカラーが売却する以上にトークンを消費できれば問題はないのですが、Axie Infinityはブリード(※)以外のトークン消費ポイントが乏しい設計でした。

そのため、需要と供給のバランスが崩れ、Axie Infinityの経済圏は一気に衰退していくことになります。

トークノミクスという概念は登場したものの、トークンのインフレ・デフレという概念が不十分だったと言えます。

これは、前章でご説明したPegaxyの他、Axie Infinityの成功を模倣して開発されていた、CyBallやCRABADA・Thetan Arenaといった注目タイトルも同様の結末を辿ることになります。

※ブリード:NFTを消費して、新しいNFTを生み出すこと。ミントとも言います。

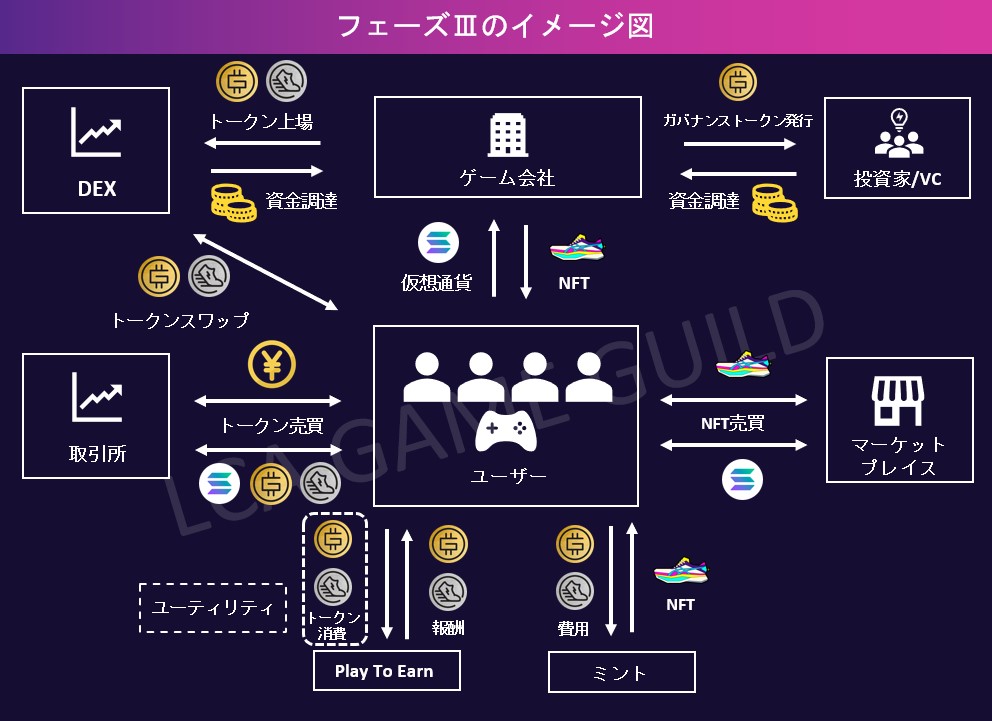

フェーズⅢ ポストAxie時代・X To Earnの勃興(2022年上半期)

Axie Infinityの失敗の原因はトークンの消費設計の不足にあったため、以降はこれを作り込んだWeb3ゲームが多数登場しました。

その代表例が「STEPN」でした。

親しみやすいUI/UXとMove To Earnという画期的な概念が特徴的ですが、トークノミクスも非常によく練られていました。

それは、ユーティリティトークン$GSTの消費ポイントが多数かつ巧みに設計されており、トークンのインフレを防ぐ仕組みが構築されていたことです。

このトークンの消費ポイントこそ、「ユーティリティ」と呼ばれるものです。(STEPNではユースケースと呼ばれていました)。

STEPNはこのユーティリティ設計が非常に巧みで、ユーザーがついトークンを消費したくなる設計になっていました。

X To Earnが多く登場したのもこの時期です。

トークノミクスの完成形とも思われたSTEPNでしたが、こちらも経済圏としては崩壊し現在低迷しています。

崩壊の要因は、NFT Burn設計の不足と、BNBチェーンの導入に際しての需給バランス調整の失敗です。

BNBチェーン導入直後からNFT靴とユーティリティトークン・$bGSTのバブルが起こりました。

NFTや$bGST(バイナンス経済圏内でのユーティリティトークン)に、明らかに実需とかけ離れた値段がついていたにもかかわらず、具体的な対応策を打ち出さなかったことで、ユーザーのFUDを引き起こし、バブルが崩壊してしまいました。

STEPN経済圏の詳細については、「【永久保存版】STEPN経済圏の全て|成長と衰退の裏側」で詳細を分析・解説していますので、こちらもご覧ください。

フェーズⅣ 今後~サステナブルなトークノミクスの模索期~(2022年下半期~)

ここまでのWeb3ゲームの歴史をまとめると以下のようになります。

【フェーズⅠ】

NFT中心のプロダクト、トークノミクスという概念なし

【フェーズⅡ】

ガバナンストークン・DEXの登場、トークノミクスという概念の誕生

【フェーズⅢ】

トークノミクスの進化~インフレ・デフレの概念~

2022年5月のTerra(LUNA)暴落(※)およびSTEPNの崩壊によって、クリプト業界は再び冬の時代に突入しています。

一方で、Web3ゲーム開発が止まったわけではなく、次の大波に備えて、各社ともWeb3ゲームの開発を着々と進めているフェーズと言えるでしょう。

ただ、STEPNの崩壊に象徴されるように、これまでのトークノミクスモデルでは限界も見えてきました。

フェーズⅣとも呼ぶべき現在は、より中長期的に成長するトークノミクスを皆が模索している時期、とも言い換えることができるでしょう。

その中で意識され始めているのが、ユーティリティトークン価格の安定化です。

ユーティリティトークンは、本来アイテムの売買や、レベル上げなど、交換媒体として利用されることを意図されています。

そのため、価格が安定しないことにはトークノミクスが安定しない、という結論が導かれます。

現実世界で日本円の価値が激しく変動すると使いにくくなるのと同じロジックです。

ただ、これまでのWeb3ゲームやX To Earnプロジェクトは、ユーティリティトークンの価格変動幅が大きすぎるため、その差分で稼ぐことがユーザーの主目的になっていました。

ユーティリティトークンは、価格上昇を目指すべきものではなく、あくまでゲーム内での機能を果たすべきものとして認識されつつあります。

代わりにプロジェクトの価値判断基準として、ガバナンストークンの価格をいかに上げていくかも、重視されるようになっています。

【補足解説】Terra(LUNA)の暴落とは?

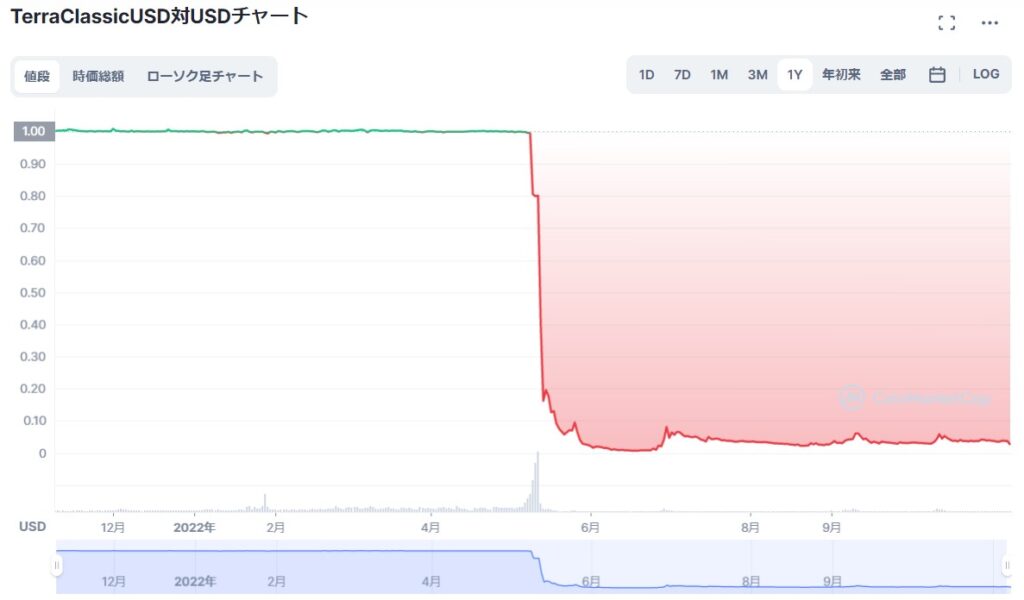

Terra(トークンシンボルLUNA)はステーブルコインプロジェクトで、米ドルと連動するTerra Classic USD(USTC)というステーブルコインを発行していました。

LUNAはそのUSTCの価格を安定させるための仮想通貨でした。

米ドルと完全に連動するはずのUSTですが、2022年5月に突如として連動が外れ(ディペッグ)価格が下落し始めました。

安定的と信じられてきたのステーブルコインの「安全神話」が崩れたことで、投資家やユーザーが受けた衝撃と不安は大きく、仮想通貨市場全体が急落しました。

TerraもUSTCも価格は99.9%以上下落し、Bitcoinやイーサリアム等ほとんどの仮想通貨も影響を受け下落しました。

現在も市況はまだ5月以前の状態には回復していません。

安定的に1ドルで推移していたのが、2022年5月を境に急落しています。

トークノミクスを成長させる具体的方策

以上の歴史から、トークノミクスが最低限実現すべきことが導き出されてきました。

トークノミクス設計で最低限実現すべき3つのポイント

1.ユーティリティトークンの価格安定化

2.ガバナンストークンの価格上昇

3.DAU数の増加に伴う需給バランスのコントロール

次の章からは、これらを実現するための具体的な方法について解説していきます。