2023年現在Web3市場は冬の時代を迎えていますが、そのような中でもdocomoや博報堂をはじめとした国内大手企業が次々とWeb3事業への参入を表明したり、政府がWeb3を国家戦略に据えたりと前向きな姿勢を示しています。

また、水面下では世界中の企業がWeb3事業に参入しており、日々新しいサービスが生まれています。

なぜ、彼らは冬の時代にもかかわらず、Web3に注力しているのでしょうか?

本記事ではWeb3が注目されている理由を、Web3の概念や市況や具体的なプロダクトを交えつつ解説します。

この記事の目次

理由1:既存の問題を解決しうる技術であり、一過性のブームではない

近年、Web3への注目が高まっている理由は、単に革新的な技術が生まれたからではありません。

インターネットの発展と共に新たな社会的課題と不満が拡大しており、それがWeb3の技術で解決しうると期待されているのです。

まずは、インターネットの発展を通じて社会がどのように変わったのかを見てみましょう。

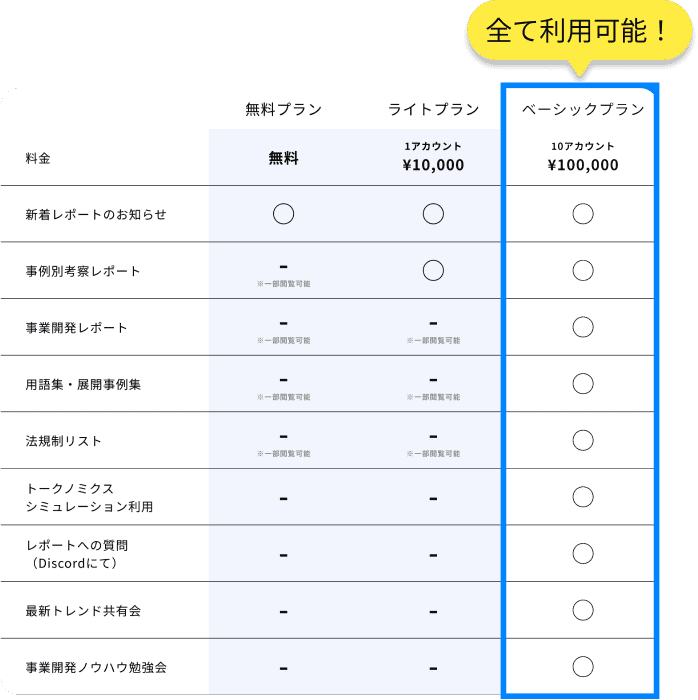

世界中の情報にアクセスできるようになったWeb1.0時代

インターネットの登場により、人々の生活は大きく変わりました。

インターネットが登場する前、私たちがアクセスできる情報はテレビ、新聞、ラジオ、雑誌といったメディアが主であり、情報は限定的かつ非常に操作されたものでした。

しかし、インターネットが登場し個人が情報を発信できるようになったことで、ユーザーは世界中の情報を一瞬で入手できるようになりました。

ただ、この時点では、情報の伝達は発信者から受信者への一方通行でした。

双方向のコミュニケーションが可能になったWeb2.0時代

2000年代に入り、ブログやSNS、動画共有サイトなど、ユーザーが主導してコンテンツを作成・共有できるプラットフォームが登場しました。

それまでは情報が発信者から受信者への一方通行であったのに対し、双方向のコミュニケーションを行えるようになり、対話的なものへと進化しました。

その結果、個人が広告収入を得られるようになり、インフルエンサーのような新たな仕事が生まれました。

このように、Webの進化は人々の生活を便利にし、ユーザーに「個人で仕事をする」という選択肢を与えるなど、世の中の可能性を大きく広げたのです。

しかし同時に、Webの進化はさまざまな社会問題をも生むことになりました。

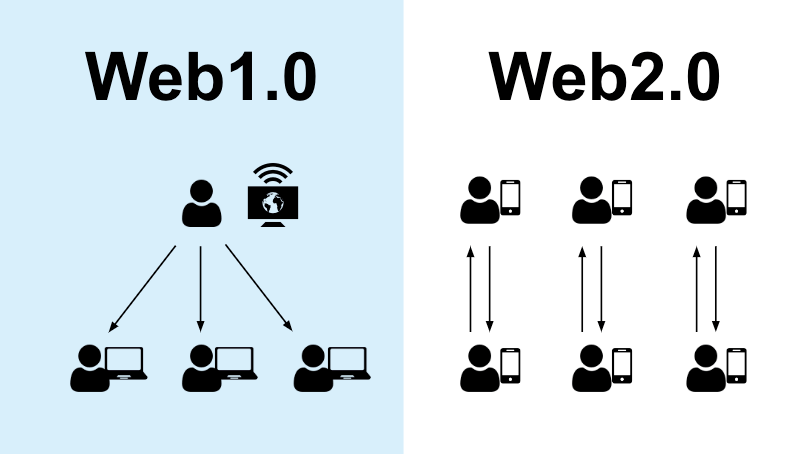

Web2.0が生み出した社会問題

高まる個人情報漏えいのリスク

SNSを含む様々なプラットフォームは、ユーザーの個人情報を収集してAIで解析し、サービスを常に使いやすく進化させてきました。

しかし同時に、世界中の人々の個人情報がFacebookやGoogleなど特定のプラットフォームに集中したことで、情報漏えいのリスクが高まってしまいました。

実際、2021年にはFacebookから5億3000万人以上の個人情報流出事件が起こり、深刻な社会問題へと発展しました。

ユーザーにデータの所有権がない

Web2.0では、データは企業が管理し、所有権も企業が持っています。

そのため、ユーザーはいくら支払っても得られるのは閲覧権や使用権のみで、企業が倒産やサービス終了の際には、データ利用が不可能になります。

例えば、ソーシャルゲームで獲得した高レアアイテムも、サービスが終了すると使用できなくなります。

また、企業は独自の判断でユーザーのアカウントを停止でき、Amazonで購入した電子書籍がある日突然読めなくなるというケースもありました。

特定の企業に富と力が集中しすぎる

プラットフォーム事業ではユーザー数の増加に伴いデータが蓄積され利便性が向上し、サービス価値が高まります(これをネットワーク効果と言います)。

この結果、GAFAを代表とする一部の企業がユーザーや富を独占し、強大な力を持つようになりました。

例えばスマホアプリの販売においては、通常Apple StoreやGoogle Playを利用しますが、その際に売上の30%を手数料としてAppleやGoogleに支払う必要があります。

このような構造により、一部の企業が他社を圧倒し、企業間の健全な競争が起きにくくなってしまいました。

資本主義の限界

Web2.0とは異なる文脈で、資本主義の構造そのものに限界が訪れているという社会問題があります。

資本主義は株式に基づいており、企業が得た利益は株主に分配されるため、企業にいくら貢献しても株を持たない限りは大きな利益を得ることができません。

このため、貧富の差が拡大し続け、深刻な社会問題へと発展しました。

近年このような社会問題が表面化し、不満の声が高まりつつある中で、Web3の技術を活用することで問題を解決できる可能性が見出されたことでWeb3が注目され始めたのです。

Web3の特徴

Web2.0の世界では便利な生活と引き換えに、巨大な企業が中央集権的に君臨したことで、様々な社会課題が生じました。

Web3の技術は、このような中央集権的な状況に対するアンチテーゼとして発展しており、支配者のいない「分散的な世界」が大きなテーマとなっています。

Web3における分散性とは

これまでのWeb2.0では国や企業が管理するサーバーにデータを集約していたのに対し、Web3では複数のパソコンに分散してデータを管理し、共通の台帳でそのデータを可視化します。

データを複数のパソコンに分散させることで、ハッキングのリスクが下がり、セキュリティが堅牢になります。

また、誰かがデータを独占することなく、個人がデータを所有できるようになりました。

このようなWeb3の世界では、Web2.0と比較して以下のような特徴があります。

- トラストレス・透明性・自動執行

- オープンアクセス・パーミッションレス・プログラマビリティ

トラストレス・透明性・自動執行

トラストレスは、「信用がない」ではなく、「そもそも信用する必要すらない」という意味です。

言葉の意味が少しわかりづらいので詳しくお伝えすると、私たちはサービスを受ける時、そのシステムや関わる人を「信用すること」が必要です。

それは、裏返すと「何かしらのトラブルが発生するリスクを大なり小なり負っている」ということです。

例えば、不動産や保険を購入する際は、なるべく信用できる不動産会社やその営業マンと契約します。

これは、会社の倒産や営業マンによる不正などのリスクを許容しているということでもあります。

しかし、Web3ではブロックチェーン上に一度刻まれたプログラムは改ざんすることができないため、確実に指定したプログラムを遂行してくれます。(これを自動執行といいます)

また、ブロックチェーン上での取引履歴は全て公開されているため、何かしらの不正取引が行われても、追跡できます。(これを透明性・トレーサビリティといいます)

つまり、取引において「もしかしたら」の心配が不要なのです。

このようなWeb3の世界では、「信用できる仲介人」が不要であり、高速で低コストなユーザー間取引が可能となります。

オープンアクセス・パーミッションレス・プログラマビリティ

従来のWeb2.0においては、情報やサービスの提供者が独自のプラットフォームを運営していたため、参加者はそのプラットフォームのルールに従う必要がありました。

それゆえに、企業の一存でアカウントBANなどが行われたり、ログインやサインアップに企業の承認が必要でした。

一方Web3では、誰でもアクセスできるオープンなネットワークでやりとりをするため、誰でもネットワークに参加でき(オープンアクセス)、承認を得ずともアプリを使用することも可能なのです(パーミッションレス)。

また、開発者はWeb3のオープンネットワーク上で他者が開発したプログラムを自由に書き換えたり組み合わせたりすることで新しいアプリケーションを開発できるため、開発にかかる費用も時間も削減できます(プログラマビリティ)。

以上の特徴はインターネットの中だけでなく、IoTなどを通じて現実世界にも影響力を発揮し、将来的にあらゆる産業のあり方を変えると言われています。

まだまだほとんどのプロジェクトは開発段階にありますが、既に運用が始まっているプロジェクトも多数ありますので、ここから具体例を見ていきましょう。

理由2:巨大な市場が形成されうることが実証されている

いかに技術が優れていても、市場が形成されなければ、ビジネスとして取り組むことは困難です。

Web3の基盤となるブロックチェーン技術自体はかなり前から存在しており、ビットコインが登場したのも2008年でした。

そこから10年以上も経った今になって騒がれ始めたのは、2022年の後半に巨大な市場が形成されてからです。

巨大な市場を形成した3つの分野

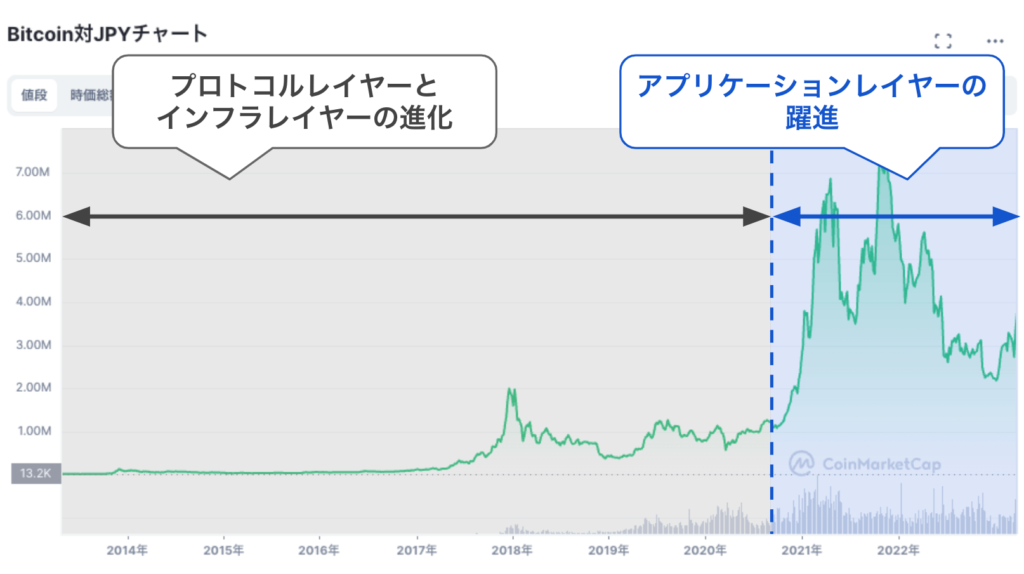

Web3市場は拡大と縮小を繰り返して成長してきた歴史がありますが、その振れ幅は年々拡大しており、2020年後半に始まった拡大期では過去のどのビジネスでも例を見ないほどの急激な成長を見せました。

※Bticoinの価格変動は、Web3の市場規模とある程度連動しております

しかも、この拡大は、たった3つの分野(金融、アート、ゲーム)によるものです。

他にも様々な分野の開発や実験が進んでいることから、今後市場が飛躍的に拡大することが見込まれています。(他の分野のプロジェクトについては後述します)

金融、アート、ゲームの分野で市場が形成された理由を簡単に解説します。

① 金融(DeFi)

金融の分野ではDeFi(Decentralized Finance)において2017年から様々なプロジェクトが誕生し、盛り上がりを見せました。(2017年からの市場の盛り上がりは、主にDeFiによるものです)

銀行や証券会社のような中央集権的な金融サービスを、ブロックチェーン技術を用いて自動執行・分散的に運営しようというもので

- 手数料が低い

- 取引速度が早い

- 既存の金融サービスの利用認可が降りない人も利用できる(パーミッションレス)

など、様々な特徴があります。

既に、様々な金融サービスを代替するサービスが登場しており、投資家をはじめとした多くの人が利用し始めています。

| 既存の金融サービス | DeFi |

|---|---|

| 株式・為替取引所 | DEX |

| 法定通貨 | ステーブルコイン |

| 銀行貸付 | レンディング |

| 保険 | 保険 |

| アグリゲーター | イールドアグリゲーター |

DeFiについては、『DeFi概論|DeFiの歴史と主要プロダクト』に詳しく記載しております。

② アート(NFT)

以前は、複製可能なデジタルデータ(画像や音楽など)に価値をつけることは基本的に難しかったのですが、NFTの登場により原本がどのデータであるかを証明できるようになりました。

これにより、デジタルデータに価値をつけられるようになったため、アート領域を皮切りにデジタルデータの新しく大きな市場が形成されました。

また、NFTアートは単なるアートにとどまらず、有名なIPとなったりゲームやメタバースに領域を広げるなど様々な広がりを見せるプロジェクトも出現しました。

例えばNFTアートを代表する “BAYC” は、わずか2年で世界中の人が知るIPとなり、ゲームやメタバースなど様々な領域に展開しています。

NFTアートについては『NFTアート/PFP概論|バブルが崩壊した後の現状と企業での活用例』に詳しく記載しております。

③ GameFi(GameFi)

GameFiは、ゲームアイテムをNFTに、ゲーム内通貨をFTに置き換えたゲームです。

プレイヤーはNFTを購入し、そのNFTを使ってゲームをプレイします。

既存のWeb2.0ゲームでは、ゲームデータがゲーム会社のサーバーで管理され、所有権も企業側にありました。

そのため、課金してレアアイテムを獲得しても苦労してキャラクターを育てても、それらを他のユーザーに売ることは禁止されていました。

しかし、アイテムと通貨をNFTとFTにしたことでデータの所有権がユーザーに移り、これらを自由に売買できるようになったのです。

※GameFiはNFTゲーム/Web3ゲーム/ブロックチェーンゲームなどとも呼ばれますが、本記事ではNFTのみを使用するゲームをNFTゲーム、NFTとFTを使用するゲームをGameFiと定義しています。

ゲームという多くの人にとって馴染みのあるジャンルであったことが、結果的に多くのWeb2ユーザーをWeb3の世界に導くこととなり、大きな市場が形成されました。

GameFiについては『GameFi概論|Web3時代の新たなビジネスモデル』に詳しく記載しております。

Web3市場の成長と将来の展望

ユーザー数の推移

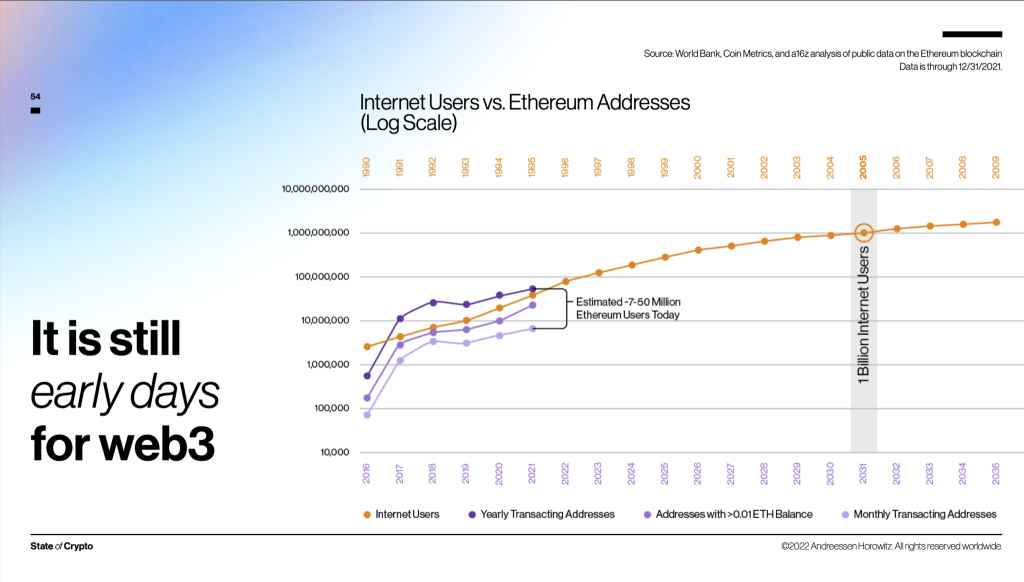

現在のWeb3ユーザー数推移は、インターネット黎明期のユーザー数推移と酷似しており、まだまだ伸び代があることが予想されます。

上図において、2023年現在と対比されている1997年のインターネットを振り返ると、画像の表示に分単位の時間がかかっていたレベルで動画はまだ再生不可能な時代でした。

OSもWindows 98すら登場しておらず、携帯電話も普及していない時代です。

その時代を考えると、現在のWeb3がまだまだ黎明期であることをイメージできるでしょう。

Web2.0企業の成功パターンに見る市場の魅力

事業は参入のタイミングが重要と言われますが、国内でインターネット黎明期に事業を立ち上げ、大きな成功を収めたのがソフトバンクやサイバーエージェントといった企業です。

両社の創業者に優れた才覚があったことは間違いありませんが、それでも、時期が違えば今ほどの規模に成長していたとは限らないと言われています。

実際、その後に多くのIT企業が登場しましたが、国内SaaSで成功している代表格のSanSanでさえ時価総額はサイバーエージェントの半分です。

今のWeb3には、インターネット黎明期と同じポテンシャルが秘められています。

理由3:基盤のシステムが確立されつつあり、主戦場がアプリケーションレイヤーに移行してきている

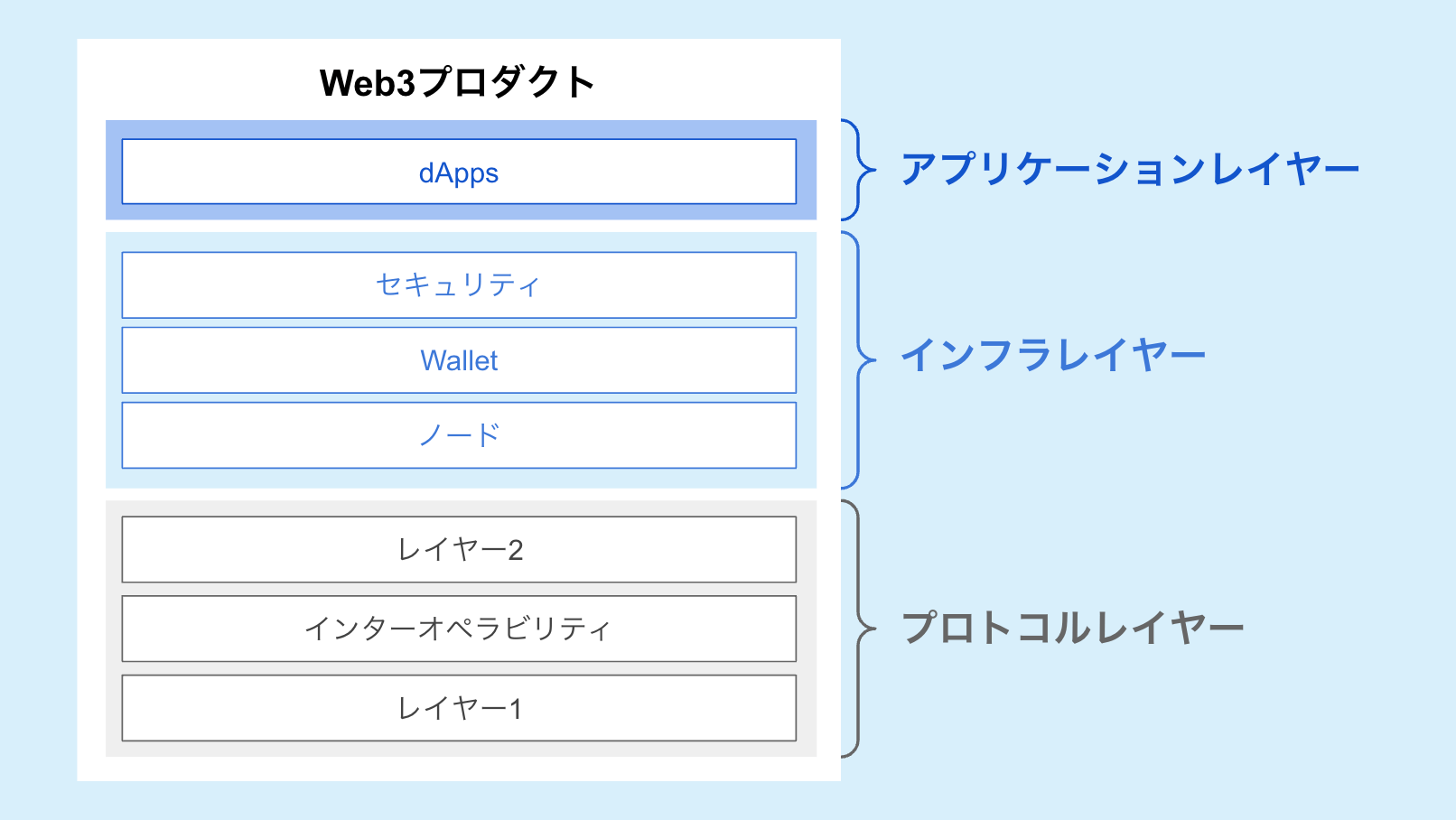

Web3プロダクトの構造

Web3の構造は、いくつかの層に分かれており、この分類をテクノロジースタックと言います。

テクノロジースタックの分類には様々な意見があり統一されてはいないのですが、LGG Researchでは、

- ユーザーが直接触れるアプリケーションレイヤー

- アプリケーションの動作に欠かせないインフラレイヤー

- ネットワーク等の裏側で動作しているプロトコルレイヤー

の大きく3層に分けております。

プロトコルレイヤー

Web2.0でいうところのHTTPやIPのように、ネットワークの基盤となるレイヤーです。

Web3では、レイヤー1、レイヤー2、インターオペラビリティのように、Web2.0とは全く異なる技術が用いられています。

インフラレイヤー

ブロックチェーンのネットワークを構成するための基盤となるレイヤーであり、ブロックチェーンのトランザクションを処理するためのネットワークを構築します。

アプリケーションレイヤー

アプリケーションとして、実際にユーザーが触れるレイヤーです。

Web2.0のアプリケーションがApps(applications)と呼ばれるのに対して、Web3のアプリケーションは、dApps(decentralized applications)と呼ばれます。

主戦場の推移

2020年までは主にプロトコルレイヤーとインフラレイヤーの開発がメインでしたが、2020年後半からアプリケーションレイヤーのプロダクトが増え、市場が一気に拡大しました。(プロトコルレイヤー・インフラレイヤーの開発は引き続き行われています)

先述の通り、2020年後半から拡大した市場を形成したのはDeFi/NFT(アート)/GameFiでしたが、これらが先行して発展した主な理由はユーザーが手に取りやすい分野であったことにあります。

その裏では実証実験段階のものも含めて、まだほとんどのユーザーが触れていない様々なアプリケーションプロジェクトが進行しており、主戦場が徐々にアプリケーションレイヤーに移行してきています。

現在出てきているアプリケーション

実際に、現在で開発されているアプリケーションの種類について、簡単に解説します。

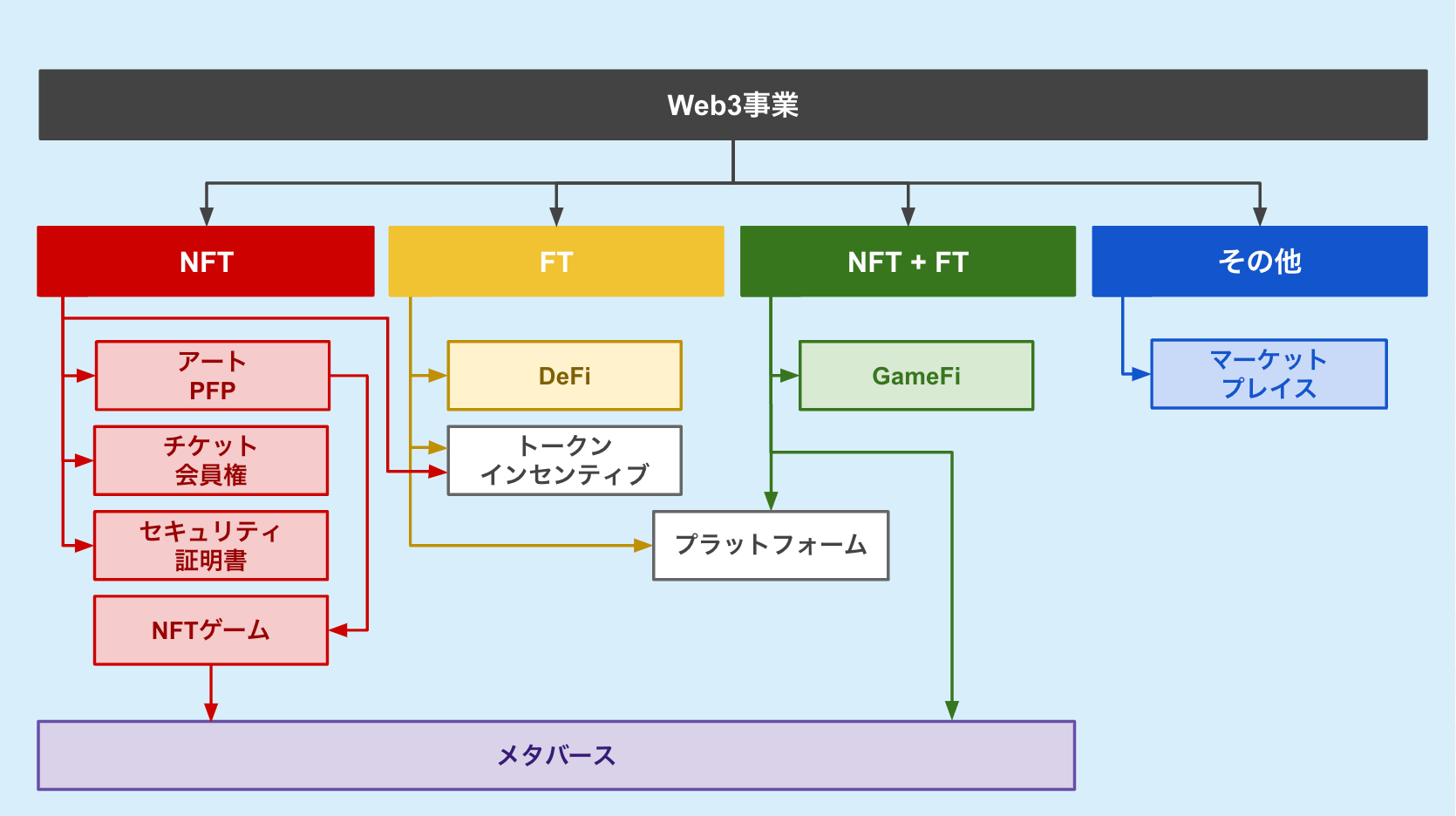

アプリケーションレイヤーは、大きく4つの種類に分かれています。

- NFTのみを扱う

- FTのみを扱う

- NFTとFTを扱う

- その他(NFTもFTも扱わない)

DeFi、NFTアート、GameFiについては先述の通りですが、これら以外のアプリケーションも続々とリリースされてきています。

チケット・会員権NFT

チケット・会員権の事例

オンラインチケットや会員権をNFT化することで、スマートコントラクトに従って簡単にユーザー間取引ができるようになりました。

この技術はキャンセルが問題になる事業と相性がよく、宿泊業/飲食業/セミナー・イベント業にてすでに導入が進められています。

また、不動産などの資産をNFTをひもづけることで容易に分割所有できるようになるため、不動産業界でも積極的に取り組みが進められています。

チケット・会員権NFTについては『NFTアート/PFP概論|バブルが崩壊した後の現状と企業での活用例』に詳しく記載しております。

セキュリティ・証明書NFT

セキュリティ・証明書NFTの事例

実証実験段階のため、具体的な事例なし

分散性による高いセキュリティを活かし、NFTを使ったセキュリティシステムや証明書などの実証実験が行われています。

例えばセキュリティシステムの分野では、NFT認証スマートロックシステムの実証実験が行われていたり、証明書の分野では処方箋や職務経歴・卒業証書をNFT化する実証実験が行われています。

セキュリティ・証明書NFTについては『認証システムとしてのNFT|セキュリティ/証明書の活用事例と現状』に詳しく記載しております。

NFTゲーム

NFTゲームの事例

※NFTゲームは一般的にGameFi/Web3ゲーム/ブロックチェーンゲームなどとも呼ばれますが、本記事ではNFTのみを使用するゲームをNFTゲーム、NFTとFTを使用するゲームをGameFiと定義しています。

NFTゲームはGameFiと同様に、2020年後半からの市場形成に大きく寄与しました。

純粋にゲームとして始まったものもあれば、NFTアートの派生で登場したプロダクトも存在しており、単純なゲームとしてだけでなくマーケティングやコミュニティ形成の一環として取り組まれるケースがあります。

トークンインセンティブ

トークンインセンティブは、アプリケーションというよりは、トークンを活用してユーザーの行動を喚起する手法・設計です。

これは、Web2時代には存在しなかった新しいマーケティング・コミュニティ運営の手法で、広告費の一部をトークン(FT or NFT)という形でユーザーに還元するアプローチです。

サービスを利用してくれたユーザーにトークンを還元することで、商品の購入や継続利用を促します。

トークンインセンティブは様々なサービスに適用可能ですが、現時点では主にB2Cサービスで適用されています。

NFTマーケットプレイス

NFTを売買する場が、NFTマーケットプレイスです。

NFTマーケットプレイスは、取り扱うNFTの種類やユーザー数が多いほどネットワーク効果が働くため、初期から存在しているOpenSeaが現在も最大の規模を維持しています。

これに対し、様々なNFTマーケットプレイスがトークンインセンティブなどの手法を駆使したり、分野に特化したUI/UXを追求することでパイを奪い合っています。

Web3ビジネスの課題

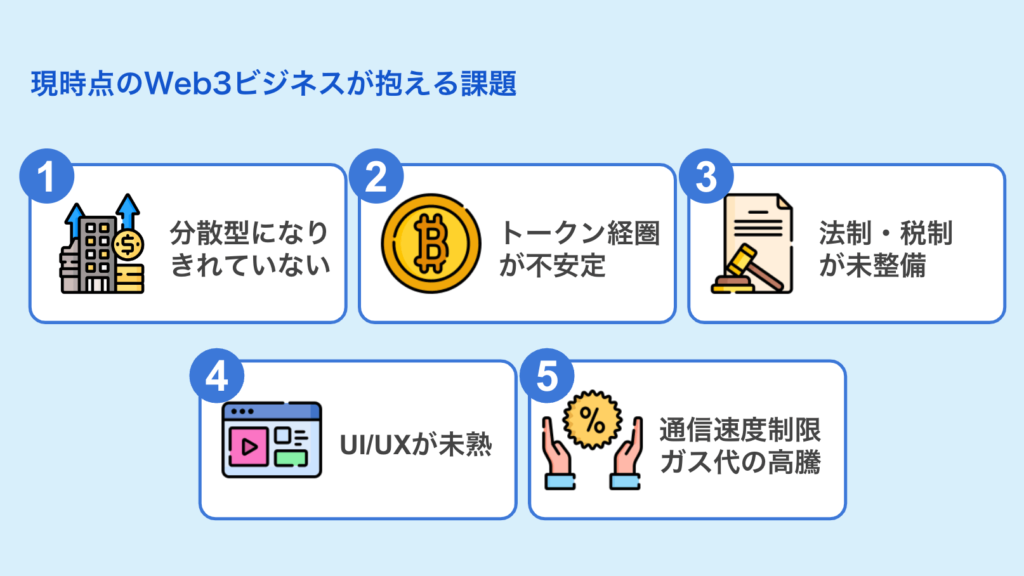

① ほぼ全てのプロジェクトが完全な分散型になれていない

Web3思想の根底にあるのは、中央集権型からの脱却であり、完全な分散型組織およびサービスが確立されることにあります。

しかし、現時点ではほぼ全てのWeb3プロジェクトが分散型に移行できておらず、Web2.5とでもいうべき状態になっています。

例えば、暗号資産取引所には会社が中央集権的に管理・運用している「CEX(Centralized Exchange)」が存在し、分散型取引所(DEX)と比べてはるかに多くの取引がされています。

そしてDEXもまた、ほとんどは中央集権的に管理されており、完全に分散化しているとは言えません。

Bitcoinのように完全な分散化に至るためには、ある程度の時間とプロダクトの成長が必要であり、実現可能性は今後の努力次第になります。

② 安定したトークン経済圏の型が確立されていない

Web3プロダクトが、一般ユーザーにとって安心して利用できるサービスになるためには、トークンの価格の安定化が欠かせません。

しかし、価格を安定させられるトークン経済圏モデルがまだ確立されておらず、今から事業を始める場合は新しい仕組みを考案して常に改善を繰り返していくフロンティアスピリッツが求められます。

※安定したトークン経済圏の構築に関する試行錯誤の歴史については、『【歴史に学べ!】Web3ゲームの発展と失敗の変遷総まとめ』をご一読ください。

③ 法規制と税制が整備されていない

トークンに関する法律や税制は、国ごとに整備段階であり、国によっては実質的に事業が不可能な場合もあります。

日本でも2023年時点ではFTの発行は実質的に困難で、国内の企業はFTの発行会社を別の国に建てるスキームを組んでいます。

また、規制は流動的に変化するため、法律や税制の最新情報は常に追う必要があります。

④ UI/UXが未熟で使いにくい

Web3プロダクトを利用するにはウォレットの作成や暗号資産取引所の開設/FTのスワップなど、一般的には馴染みのない作業がいくつも必要で、Web2.0に比べてUXが非常に複雑であるという問題があります。

この課題を解決しないと、限定的なユーザー層にしか利用してもらえないため、UXの改善が重要な課題となっています。

⑤ ユーザー数に比例して通信速度が制限される & ガス代が高騰する

Web3は分散型ネットワークの性質上、ユーザーが増えるほど通信速度が遅くなるという課題を抱えています。

加えて、通信にはガス代と呼ばれる手数料が必要で、より高いガス代を支払ったユーザーが優先的に通信されるため、ユーザーが増加するにつれてガス代も高騰してしまいます。

この課題もまた、Web3ユーザーを増やすうえで解決しなくてはならない重要課題であるため、現在進行形で重点的に取り組まれています。

まとめ

Web3は

- 社会的な意義がありつつ

- 実際に市場が形成されてきており

- 主戦場がアプリケーションレイヤーに移ってきた=多くの企業にとって参入しやすいタイミングになってきたことから

注目度が急激に高まりました。

まだまだ課題は多く成功の方程式も確立されていませんが、インターネット黎明期に事業を開始して成功したIT企業のように、大きなチャンスを掴みやすい時期でもあります。

技術だけでなく概念もビジネスモデルも新しい領域であるため、事業として成功するには今までの価値観を傍に置いて、新しいものを受け入れる気概と覚悟が求められます。

それは決して容易なことではないかもしれませんが、それだけの価値と魅力を多くの企業が感じているのがWeb3の世界です。

22The-First-5000-Days22-作-.jpg)